Ada satu pertanyaan yang sering muncul diam-diam di kepala manusia, biasanya saat lampu kamar sudah mati, notifikasi ponsel berhenti, dan dunia mendadak sunyi: “Sebenarnya hidup ini mau ke mana, sih?”

Pertanyaan itu tidak selalu butuh jawaban. Kadang cuma ingin ditemani. Entah kenapa, puisi-puisi Joko Pinurbo sering datang sebagai teman duduk bukan untuk menggurui, tapi untuk ikut bengong sambil nyeruput kopi dingin kehidupan.

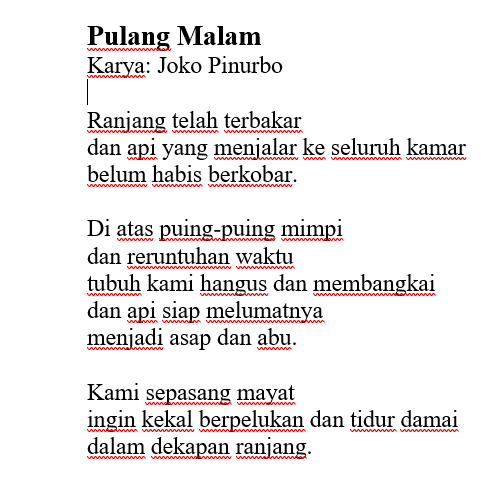

Pertemuan pertama saya dengan puisi Joko Pinurbo terjadi bukan di perpustakaan sunyi atau diskusi sastra serius, tapi di ruang kelas SMP tahun 2021, saat kami “dipaksa halus” ikut lomba musikalisasi puisi. Judulnya: Pulang Malam. Kedengarannya biasa saja. Tapi begitu dibaca… kok rasanya seperti diajak pulang lewat jalan gelap yang lampunya mati setengah?

Puisi itu bukan menakutkan secara horor, tapi bikin merinding secara eksistensial. Kata-katanya sederhana, seperti orang ngobrol sambil duduk di teras. Tapi makin dibaca, makin terasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik kalimat.

Sesuatu yang tak kelihatan, tapi jelas terasa. Sejak itu, saya mulai curiga: jangan-jangan Joko Pinurbo ini tukang sulap kata-katanya biasa, tapi efeknya tidak biasa. Dari rasa penasaran itu, saya menemukan puisi lain: Perjalanan Pulang. Sejak saat itu, kata pulang tidak lagi sesederhana “balik ke rumah”. Ia berubah menjadi pertanyaan hidup.

Pulang: Kata Pendek yang Panjang Umurnya

Secara kamus, pulang itu simpel: kembali ke asal. Tapi dalam puisi, kata ini seperti pintu rahasia. Bisa mengarah ke rumah, ke masa lalu, ke kenangan, bahkan ke kematian—yang sering dibungkus sopan dengan istilah “berpulang”.

Menariknya, dalam dua puisi ini, posisi kata pulang saja sudah beda makna. Perjalanan Pulang → masih di jalan, masih mencari, masih ragu. Pulang Malam → sudah sampai, tapi justru ketakutan dimulai. Seolah-olah hidup ini bukan soal sampai atau tidak sampai, tapi tentang apa yang menunggu ketika kita tiba.

Perjalanan Pulang: Antara Harapan dan Capek Hidup

Di Perjalanan Pulang, tokoh “aku” seperti seorang pejalan jauh yang kelelahan tapi belum rela berhenti. Ia ingin pulang, tapi pulangnya bukan sekadar alamat. “Rumah” di sini bisa berarti orang tua, anak, masa lalu, atau bahkan versi diri yang lebih utuh.

“Kadang ingin sangat aku pulang ke rumahmu.” Bukan rumahku, tapi rumahmu. Ini menarik. Seolah rumah yang dirindukan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain tempat di mana ia diterima, bukan sekadar tinggal.

Di sini, hidup terasa seperti perjalanan panjang naik bus yang tak kunjung sampai terminal. Kadang menyenangkan, kadang membosankan, kadang ingin meloncat turun saja. Tokoh aku merasa lelah, bosan, tapi juga takut kalau perjalanan ini benar-benar selesai.

Ia ingin hidup lebih lama, tapi juga sadar bahwa waktu tidak bisa ditawar. Seperti seseorang yang ingin tombol pause dihidupkan, tapi hidup hanya punya play dan stop. Tidak ada rewind. Di sinilah Joko Pinurbo nakal: ia membuat pembaca tertawa kecil sekaligus meringis. Kita ingin pulang, tapi takut pulang. Kita ingin hidup lama, tapi capek menjalaninya. Kita ingin berhenti, tapi juga takut kalau berhenti berarti selesai.

Pulang Malam: Ketika Sampai Justru Menakutkan

Kalau Perjalanan Pulang itu seperti berdiri di halte sambil berharap bus datang, maka Pulang Malam adalah ketika bus itu benar-benar datang—dan ternyata tujuannya bukan tempat yang kita bayangkan.

Tokoh dalam puisi ini sudah “sampai”. Tapi yang menunggu bukan kasur empuk dan lampu temaram, melainkan api, abu, dan tubuh yang terbakar. Pulang berubah menjadi sesuatu yang mengerikan.

Kami tiba larut malam.

Ranjang telah terbakar…

Ini bukan sekadar horor visual. Ini horor eksistensial. Ketakutan bahwa setelah semua perjalanan hidup, yang tersisa hanyalah kehancuran. Lebih menyakitkan lagi, ketakutan itu dialami bersama orang yang dicintai.

Mereka ingin pulang bersama, tapi justru terbakar bersama. Ironis, tragis, sekaligus puitis. Di sini, “pulang” bukan lagi tempat aman, tapi titik akhir yang menakutkan. Namun anehnya, mereka tetap ingin bersama. Bahkan sebagai abu sekalipun.

Jadi, Hidup Mau ke Mana?

Dua puisi ini seperti dua sisi koin yang sama: satu sisi berharap pulang, sisi lain takut pulang. Kita ingin hidup panjang, tapi takut menua. Kita ingin pulang, tapi takut apa yang menunggu di ujung. Kita ingin bersama selamanya, tapi sadar bahwa segalanya fana.

Mungkin seperti yang diam-diam disampaikan Joko Pinurbo, hidup memang bukan soal sampai atau tidak sampai. Hidup adalah tentang berani berjalan sambil membawa rasa takut, rindu, dan harapan dalam satu ransel yang sama.

Kalau ditanya, “Jadi, hidup mau ke mana?” Jawabannya mungkin bukan alamat, tapi proses. Atau seperti bisikan puisi itu sendiri: Entahlah. Yang penting, kita masih berjalan.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News